2025.07.28Category: CONTENTSTags:小学生無料

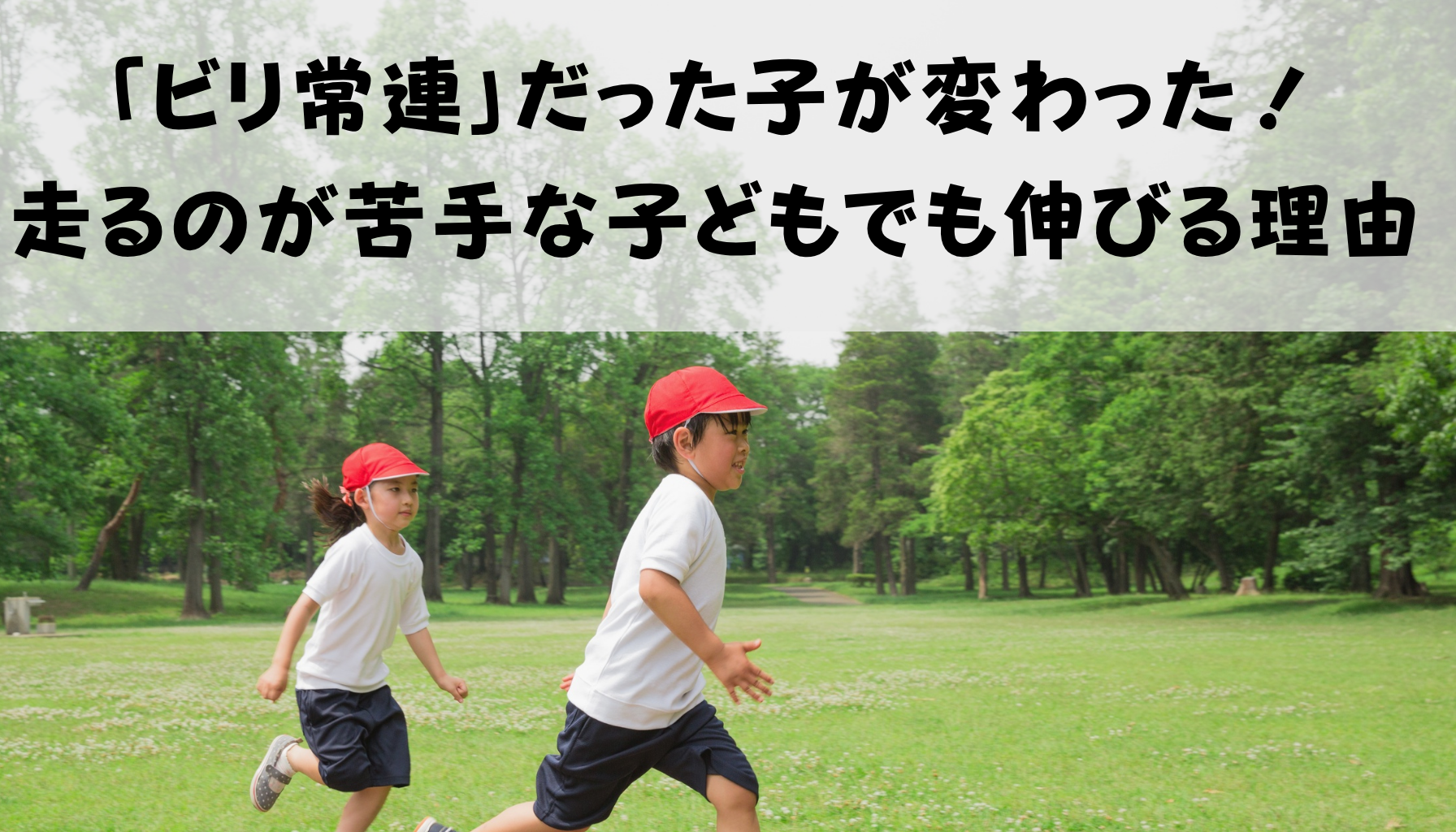

「ビリ常連」だった子が変わった!走るのが苦手でも伸びる理由

「うちの子、いつもビリかも…」「走るのが苦手なままだと、自信をなくしてしまうんじゃないか」

体育や運動会の様子を見て、不安になることがありますよね。

走るのが苦手な小学生でも、日常のちょっとした工夫や関わり方で、少しずつ自信を取り戻していくことができます。足が遅い子どもにとっても、無理なく取り組めるトレーニングや声かけの工夫があれば、前向きな変化が生まれます。

この記事では、運動が苦手な子どもの背景や家庭でできるサポートの方法、楽しく続けるコツをご紹介します。

目次

走るのが苦手な小学生への寄り添い方と保護者の関わり方

走るのが苦手な子にとって、まず大切なのは心の土台です。否定せず、そっと寄り添う声かけが、子どものやる気の芽を育てていきます。

子どもが「走るのが苦手」と感じるきっかけ

多くの子どもは、幼いころから外を元気に走り回ることが大好きです。しかし、年齢が上がると「ビリだった」「足が遅いって言われた」など、結果や周りとの比較によって「苦手意識」が芽生えてしまう子も少なくありません。

「うちの子、走るのが苦手で…」と悩む保護者の方に知ってほしいのは、子どもの「好き」を取り戻すのは遅くないということです。苦手意識の背景には、失敗体験やプレッシャーだけでなく「楽しむ経験が少ない」という理由もあります。

まずは「走る=辛い・恥ずかしい」という気持ちに寄り添い、子どもの心をほぐしていくことがスタートラインです。

声のかけ方次第で、子どもは前向きになれる

運動が得意な子どもは、自分自身をポジティブに評価する傾向があり、運動への前向きな経験が自己肯定感につながることがわかっています。

逆に、運動が苦手という気持ちが自己肯定感を下げてしまうこともあります。「またビリだったらどうしよう」「がんばっても変わらない」と不安や諦めが、他の場面でも現れてしまう可能性があるからです。

東京成徳大学の深谷和子教授は、「運動が苦手な子どもが、性格形成や社会的な面で不利益を受ける可能性があるのではないか」と言及しています。

モノグラフ・小学生Vol.20-1(東京成徳大学・深谷和子教授らによるベネッセ教育総合研究所の調査『運動の苦手な子』より)

そんな「運動が苦手な子ども」に効果的なのが、変化や努力に目を向けた声掛けです。「がんばって!」とだけ言うよりも「昨日よりちょっとだけ速くなってたね」「前よりも腕がしっかり振れてるよ」と声をかけることで、子ども自身が成果を感じやすくなり、自信につながります。

親がそばで見守ってくれて、変化に気付いてくれる存在であることが、子どもにとって安心できる大きな支えになります。

足が遅い子どもでもOK!「無理のないトレーニング法」

走るのが苦手な子に、いきなり練習を強いても逆効果になってしまうことがあります。

大切なのは、少しずつ「できた」「楽しい」という気持ちを積み重ねていくことです。

ここでは、スモールステップで走力を伸ばす方法をご紹介します。

|

「走るのが苦手」と思う子ほど、運動に対して前向きになれないことがあります。そんなときには「小さなステップで自信を育てる」ことを意識してみてください。まずはスピードよりも、走力アップにつながる「フォーム」や「運動経験」から始めてみましょう。 |

かけっこが上達する3つの「走るコツ」

走りが苦手な子どもには、「どうやったら速くなるか」がわからないケースも多いものです。「頑張って」「本気で」といった声かけでは、どう頑張ればいいのかわからなくなり、「頑張ったけど、やっぱりできなかった」と自信を失ってしまうことも。

かけっこの練習をするときは、一つずつ具体的なコツを丁寧に伝えることが大切です。

たとえば、

- 手をしっかり振ることで前に進みやすくなる

- 目線を前に向けると自然と姿勢が整う

- 地面を押すように足を動かすとスピードが出やすい

こうしたポイントは、動画や図解を活用すると効果的です。子どもの走る様子を動画で撮って見返すだけでも、自分の動きを意識するきっかけになります。

動きが体に身に付くまでは「腕を振るときは手が顔の高さに来るくらい」「ゴールの奥の木を目印にしよう」などと、動作をイメージしやすくなる声かけが効果的です。

できたかどうかが自分で感じられるようになると、取り組む意欲も自然と高まっていきます。

遊びながら楽しく続ける!走力アップのトレーニング

速く走れるようになるために、必ずしも「走る練習」だけが必要とは限りません。走るのが得意な子は、体の使い方が上手なことが多いもの。つまり、さまざまな動きを通して体をバランスよく使う経験を積むことが、結果的に走力アップにつながっていきます。

子どもが好きな遊びの中でも「鬼ごっこ」や「だるまさんがころんだ」は、瞬発力や方向転換の力を自然に育てられる遊びです。「ジャンプ遊び」や「ケンケンパ」なども、バランス感覚や脚力を育むうえで効果的です。

さらに、スタートダッシュの力をつけたいなら「合図でダッシュ」遊びもおすすめ。大人が「よーい、ドン!」と声をかけ、タイミングをずらしながら合図を出すだけで、反応力がぐんと鍛えられます。

家の中でも「腕を大きく振る」だけの動きもトレーニングとして取り入れることができます。壁に手をついて脚を後ろに蹴るような練習を取り入れると、走るときの推進力も意識しやすくなります。

遊びとして多様な動きを取り入れることで、楽しく体を動かす経験を積み重ねていけます。

子どもが前向きに続けられる環境を整えることが何より大切です。

走るのが苦手でも伸びる!楽しく続けるための秘訣

子どもが「やってみよう」と思える状態を保つには、練習内容そのものだけでなく、日々の声かけや関わり方も大切なポイントです。ただやらせるのではなく、続けたいと思えるような工夫があることで、走る力は着実に育っていきます。

|

走るのが苦手な子にとって、「できた」よりも「楽しかった」という感覚の積み重ねが何より大切です。練習を義務にせず、前向きな気持ちで終われるように工夫することが、継続と成長の土台になります。 |

「楽しかった」が習慣化への鍵

子どもは、どうしても結果に目が行きがちです。努力が結果に表れないと、意欲が下がってしまうこともあります。

でも、走る力はすぐに伸びるとは限りません。

子どもが「練習頑張った」「楽しかった」と感じられるためには、親の関わりが重要です。単に結果をほめるだけではなく、練習そのものが「楽しい体験」として心に残るような工夫が、自然と継続につながっていきます。

たとえば、タイム計測をゲーム感覚にしたり、「今日は○○チャレンジ」と名前をつけて遊び要素を加えたりするだけでも、取り組む姿勢が大きく変わります。少しの演出が「やらされてる」から「自分でやりたい」に変えるきっかけになります。

うまくできなかった日も「楽しかったね」で終われるように、親子で笑い合えるような関わり方を意識すると、気づけば子どもの中に前向きな習慣が根づいていきます。

「できた!」の実感が自己肯定感につながる

走るのが苦手な子どもにとっては、「前よりできるようになった」と自分で気づくことが、運動への苦手意識を変える第一歩になります。

成果を自分で実感できるようになると、「よし、またやってみよう」という気持ちが自然とわいてきます。言葉だけで伝えるのではなく、子ども自身が「変化を体感できる仕組み」を工夫してみましょう。

特に、次のような「見える化」が効果的です。

・練習開始のタイムを残しておいて比べる材料にする

・動画でフォームの変化を確認する

・カレンダーに取り組んだ日を記録する

自分の変化に気づけると、「運動って楽しいかも」「頑張ったからできたんだ」と前向きな気持ちになります。それがやがて「次もチャレンジしたい」「ほかのこともやってみようかな」と自信の幅を広げ、自己肯定感の向上にもつながっていきます。

まとめ|走るのが苦手でも大丈夫。少しずつ「楽しい」「できた」を増やしていこう

走るのが苦手な子どもでも、関わり方や練習の工夫次第でしっかり伸びていきます。

大切なのは、過程や変化に目を向けて「できた」「楽しい」という感覚を積み重ねていくことです。

小さな変化に気づいて声をかけたり、子ども自身が成長を実感できる仕組みを用意したりすることで、子どもの「やってみよう」と思える力を引き出せます。

走る練習は、運動の楽しさや自信につながる第一歩です。小さなことから始めて、子どもの可能性を広げていきましょう。

子どもが運動に親しむために「もっとトレーニング方法を聞きたい」「専門家にアドバイスしてほしい」という方は、ぜひ当ジムの体験にお申し込みください。